Zwei Stunden bevor wir den weiß gekachelten Behandlungsraum betreten, sitze ich im Garten – die Beine übereinander geschlagen, einen grob gezinkten Kamm in der einen und den Hinterlauf einer Hündin in der anderen Hand, um mich herum grau gewolkte Berge von Fell –, und flüstere etwas, das wie »Kämmen und Bürsten und fein machen« klingt vor mich hin. Während der Kamm immer wieder durch das Fell der Hündin gleitet und sich immer mehr stumpfe, graue Unterwolle auf dem Rasen verteilt, denke ich, wie beruhigend es wäre, wenn sich alles so mühelos aus einem Hund heraus bürsten ließe. Für vieles mag das gelten, für Krebs gilt das nicht. Krebs ist wie eine Nacktschnecke, die eingetrocknet im Fell klebt: Selbst wenn man meint, alles erwischt zu haben, weiß man nie, ob an einzelnen Strähnen nicht doch noch Spuren von Schleim haften und nur darauf warten, aufs Neue zu verkleben.

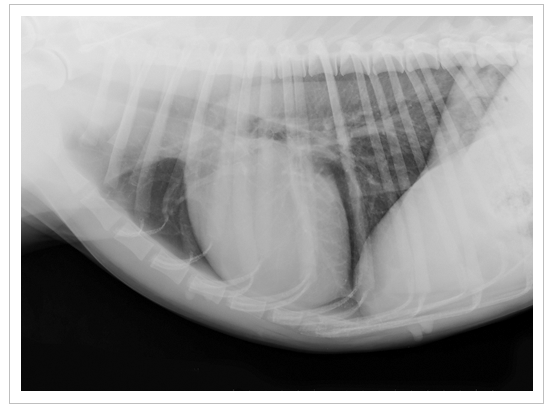

Dr. Kessler kommt uns bereits auf dem Gang entgegen, erkennt uns und lächelt. Mir selbst gelingt nur ein halbherziges Lächeln – zu deutlich drängen die Erinnerungen an das erste Betreten der Klinikräume zum Jahresende auf mich ein: Der Tumor selbst hatte nur wenige Wochen benötigt, um zu stattlicher Größe heranzuwachsen – ein Rezidiv dürfte dem nur wenig nachstehen.

Als ich kaum eine halbe Stunde später die Klinik verlasse, lächle ich doch. Drei Monate seit der letzten Kontrolluntersuchung, sechs bis zur nächsten: Keine Spur von Nacktschnecken.

© Johannes Willwacher