Wirklich reich ist, wer mehr

Träume in seiner Seele hat, als

die Realität zerstören kann.

– Hans Kruppa

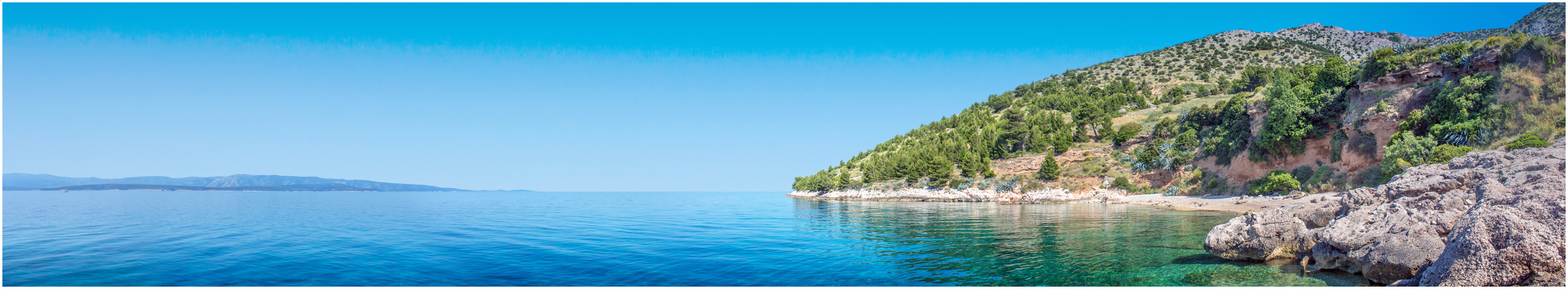

In einen Olivenhain geduckt steht das Haus am Hang, davor wachsen Feigen und Lavendel, und bis zum Meer, das kaum fünfzig Meter entfernt gegen die Felsen brandet, ungezählte Weinreben, zwischen denen sich – jetzt, in der Dämmerung – Zikaden verstecken, die – kaum zu sehen, nie zu überhören – dem Rauschen des Meeres zu antworten scheinen. Sonst hört man nichts. Stille. Bis zur Straße, die, steil den Hang hinauf, kaum mehr als ein unbefestigter Fahrweg ist, sind es zweihundert Meter, und nur selten verirrt sich ein fremdes Fahrzeug hierher – Motorenlärm bleibt den Booten auf dem Wasser vorbehalten. Der nächste Ort liegt gut drei Kilometer die Küste hinab. Die Küste hinauf finden sich hier und da bloß vereinzelte Häuser und dort, wo der Fahrweg endet, ein verlassenes Kloster. Das Ende der Welt – in weißen Kalkstein gefasst.

Samstag, 7. Juni

»Beautiful dogs«, heißt es von der einen Seite – die Amerikanerin trägt eine dunkle Sonnenbrille mit Goldrand, die kaum so teuer gewesen sein wird, wie sie aussieht –, von der anderen lächeln Japaner und zücken bellend ihre Fotoapparate, bevor sie mit ausgestreckten Händen auf die drei Hunde zueilen. Am Ende des Tages werden die drei Border Collies – neben den Plitvička Jezera, der eigentlichen Attraktion – auf zahllosen Fotos festgehalten worden sein: Big in Japan.

Dass ich mich fühle, als habe man uns mitsamt der Hunde in eines der Bücher des japanischen Schriftstellers Haruki Murakami hineingeschrieben, in denen Tiere sprechen und Menschen zwischen Tag und Traum umherwandern können, liegt aber nicht allein an den asiatischen Touristen, die sich zusammen mit uns über die Holzstege und Planken entlang der Wasserfälle schieben: Viel mehr ist es so, dass trotz der abertausend anderen Besucher, die sich an diesem Wochenende rund um die Plitvicer Seen tummeln, ein unbestimmter Zauber in der Luft liegt. Dabei sind die türkisblauen Seen alles andere als verzaubert oder verwunschen: Die Übersättigung des Wassers mit Kalziumkarbonat begünstigt die Bildung von Travertin, einer porösen Gesteinsart, die sich zusammen mit Moosen und Flechten im Bereich der Wasserfälle ansammelt, neue Staustufen bildet und den Verlauf des Wassers so fortwährend verändert. Was nach grauer Theorie klingt, sieht umso einladender aus, nur – baden dürfen wir hier nicht.

Unsere Tage verbringen wir am Strand, der versteckt in einer kleinen Bucht liegt und der, obwohl es kein Hinweisschild gibt, das ihn als Privateigentum ausweisen würde, beinahe uns allein gehört. Kaum jemand verirrt sich hierher, ein Einheimischer dann und wann, ansonsten sind es bloß die Motorboote, die vor der Küste kreuzen, die mit uns um die Ruhe konkurrieren.

Gegenüber erhebt sich die Nachbarinsel Hvar, deren Hügel kaum so hoch sind, wie das Gebirge in unserem Rücken – der Vidova Gora ist mit knapp 800 Metern die zweithöchste Erhebung auf den kroatischen Inseln –, dazwischen kleine und große Boote mit weiß leuchtenden Segeln, die vor den Buchten ankern. Wir begnügen uns mit unserer: Auf feinen Kies, der entlang der Wasserlinie beinahe zu Sand verwaschen ist, folgen nach wenigen Metern mächtige Felsen, die mit Muscheln und Wasserschnecken bewachsen sind, dahinter fällt der Meeresboden steil ab. Wo die Füße halt finden, wissen wir nach wenigen Tagen.

Mittwoch, 11. Juni

Wir sind fast eine Stunde gelaufen, rings um uns nichts als Geröll und niedrige Kiefern, als ein ausgebrannter Bus, Bractours ist unter Rost und Ruß gerade noch zu entziffern, am Wegesrand auftaucht, der in der Einöde ebenso verloren scheint, wie wir. Der Weg wird zusehens schlechter, tiefe Rinnen schneiden sich darin ein, und nur selten erinnert ein mit roter Farbe auf den Fels gepinselter Punkt daran, dass wir nicht die ersten Menschen sind, die diesen Weg bewandern. »Gottverlassen«, denke ich. Die Einsiedler, die sich vor mehr als vierhundert Jahren daran machten, in dem abgelegenen Tal, das am Ende des Weges liegt, ein Kloster zu errichten, werden anders gedacht haben: In der Stille schien nicht nur die Gegenwart Gottes deutlicher, sondern auch die Abwesenheit der Türken, die im 16. Jahrhundert über Poljica einfielen und die altslawischen Priester in die Flucht trieben. Als Blaca schließlich hinter einem Felsvorsprung auftaucht, finden wir die Tore des Klosters verriegelt vor – auch Gott kennt Öffnungszeiten.

Um die Mittagszeit erfüllt Schuberts Impromptu in As Dur das steingedeckte Haus, Schmetterlinge tummeln sich im Lavendel und die Hunde dösen im Schatten. Nur dann und wann hebt einer den Kopf, um das Schauspiel schläfrig zu verfolgen. Unter den Olivenbäumen erspähe ich zwei, beinahe ganz von Laub und Zweigen versteckt, darüber, im dichteren Geäst, eine fingergroße Grille, die stumm auf den Abend wartet. Die Sonne gleißt auf dem Wasser, das viel zu weiß scheint, und dort, wo der Himmel ins Meer taucht, mischt sich gewittriges Gelb ins Blau. »Sieht nach Regen aus«, sagt jemand, sage ich, vielleicht.

Am Abend ziehen regenschwere Wolken vom Festland herüber, der Donner dröhnt über die Berggipfel, und das Meer ist ein grauer, blinder Spiegel, in dem sich alles Licht verliert. Am offenen Fenster genießen wir die ungewohnte Kühle, und der Tag geht beinahe unbemerkt in die Nacht über.

Donnerstag, 19. Juni

»Vielleicht ein wenig verschlafen«, sage ich, als ich die Wagentür hinter mir schließe, und den Blick ein letztes Mal über die umstehenden Häuser schweifen lasse, die sich, kaum eines höher als das andere, um den Dorfplatz und die kleine Kirche scharen. Die engen Gassen sind leer, hier und da flattert die Wäsche vom Vortag im Wind. Ein Fernseher, der irgendwo hinter fest verschlossenen, grünen Fensterläden rauscht, scheint der einzige Beweis, dass hier Menschen leben.

Nacktes Mauerwerk, verwitterter Sandstein – jene Ursprünglichkeit ist vielerorts längst einer globalisierten Architektur im Mittelmeerstil gewichen. »Alles aus Stein, auch Dach«, lässt uns, nicht ohne Stolz, eine alte Frau wissen, die radebrechend Deutsch spricht und uns in der Scheune ihres dreihundert Jahre alten Wohnhauses mit Öl und Wein verköstigt. Häuser wie ihres gibt es in dem kleinen Ort nur noch wenige, sagt sie, die jungen Leute, drüben, jenseits der Dorfstraße, wollen neue Häuser. »Mehr so«, lacht sie, während ihre Hände in der Luft ein Rechteck beschreiben, »ist immer gleich«.

Dabei ist es eigentlich das gleichberechtigte Nebeneinander, das ins Auge fallen will: Frühchristliche Ruinen, gotische Bogenfenster, Renaissancefassaden und italienischer Barock – nicht wenige Kulturen haben die Insel in den vergangenen Jahrhunderten in der Hand gehalten. Spuren der jüngeren Vergangenheit finden sich indes nur wenige und sind, wie das Bijela Kuca in Bol – das 1936 von den im nahegelegenen Kloster ansässigen Dominikanern erbaute »Weiße Haus« wurde 1963 durch die kommunistische Regierung enteignet und zu einem staatlichen Badehotel umgebaut – längst dem Verfall preisgegeben: Letzte Saison.

Zuletzt hat er es doch gewagt: Sich einen der Felsen ausgesucht, die im flachen Wasser eine Handbreit über die Wellen ragen, die Pfoten dicht gedrängt darauf gesetzt, und sich mit einem leisen Seufzer abgestoßen. Schäumend schneidet er durch die Brandung, die sich brausend über ihn ergießt – taucht unter und schwimmt, bis nur noch der Kopf zu sehen ist. Das Meer ist ruhig, schimmerndes Türkis, und am Ufer warten die beiden Hündinnen auf ihn.

Dienstag, 24. Juni

Dort, am Strand, zwei fremde Hunde. Hier sie, die Pfoten auf dem weißen Plastikkissen verschränkt, den Kopf erhoben, hellwach. Die Nase im Wind, versucht sie Witterung aufzunehmen, versucht nachzuspüren, wer die anderen sind. Vergebens. Sie riecht bloß Salz und Meer. Als sich eine Welle krachend am Bug bricht, verlieren sich die Fremden in Schleiern von Gischt, das Boot nimmt Fahrt auf, und bald ist auch der Strand aus ihrem Blickfeld verschwunden.

450 Kuna – das sind etwa 60 Euro – kostet es, ein Boot für einen Tag zu mieten. Das macht sich bezahlt – nicht allein, weil viele der einsamen Buchten nur vom Wasser aus zu erreichen sind, sondern auch, weil die Hunde es sichtlich genießen: Das Flüstern des Windes, das Rauschen der See und das Glück, einfach zu existieren. Das ist es.

Montag, 30. Juni

»Das war‘s«, sind die ersten Worte, die mir einfallen, als ich wieder an meinem Schreibtisch sitze. Auf den Dielen vor mir breiten sich die Taschen und Koffer aus, die, in der vergangenen Nacht hastig dort abgestellt, noch darauf warten, ausgepackt zu werden. Ein Blick auf die Uhr verrät mir, dass es kaum sieben durch ist, alle anderen schlafen noch. Nur Ida windet sich schwanzwedelnd um meine Beine, und gibt Laute von sich, die sich wie »Zuhause, zuhause« anhören. Ich lächle, lasse das Fell hinter ihren Ohren durch meine Finger zwirbeln, und blicke schließlich wieder auf den Bildschirm.

Viel weiter dahinter rauscht das Meer, tief und blau, und irgendwo auf den tanzenden Wellen sitzen zwei Jungen in einem Boot, drei schwarz-weiße Hunde blicken über den Bug, während über dem Land die Sonne aufgeht. Kein Facebook, kein Gerede, kein Cybermobbing, denke ich – und die letzten Worte, die ich schreibe sind: »Das ist es«.

© Johannes Willwacher